これまでのサム・ペキンパー作品はすべて西部劇だったけれども、この作品が最初に撮った「現代劇」で、しかも舞台はイギリス。ペキンパー監督はこれ以降も何本か西部劇を撮ってはいるけれども、現代劇の比率が増加することになる。

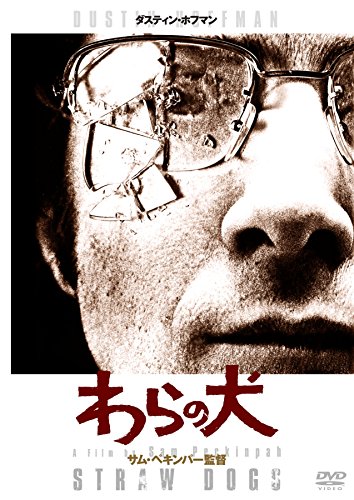

物語は、温厚なアメリカ人数学者であるデヴィッド(ダスティン・ホフマン)がアメリカの喧騒を嫌い、結婚したばかりの妻のエイミー(スーザン・ジョージ)の故郷のイギリスの片田舎(どうやら「コーンウォール」らしい)の集落に転居してきて、しばらく経ったところから始まる。地元の若者たちはやさぐれものばかりというか、かつてエイミーと付き合っていた男もいるし、皆がデヴィッドを小バカにしている。デヴィッドはそんな地元の若者らに納屋の改装を頼むのだが、仕事はまったくはかどらない。

あるとき、デヴィッド家で飼われていたネコが殺される。犯人は納屋を改修している若者たちにちがいないのだが、エイミーはその事件をデヴィッドが若者らを責めることができるかどうかと試すことに利用する。デヴィッドは何も言えない。

若者たちはデヴィッドを「カモ猟」に誘うのだが、若者たちはデヴィッドを放置し、そのうちの2人は家に行ってエイミーをレイプするのであるが、エイミーは最後には彼らと親密に抱き合ったようにみえる。

あるとき、集落で皆に偏見を持たれている精神薄弱のヘンリーを、あるきっかけでデヴィッドとエイミーは家にかくまうことになる。ヘンリーを危険視する集落の男と、若者たちがデヴィッドの家を取り囲み、「ヘンリーを出せ」とせまる。状況を収めようとデヴィッドに好意的な「少佐」が来るが、家を取り囲んだ男らは誤って「少佐」を射殺してしまう。

「血」を見た男たちは理性を失い、より暴力的にデヴィッドの家に侵入しようとするが、デヴィッドは「このオレの家で暴力は許さない!」と、彼らにひとりで立ち向かうのだった。

デヴィッドとエイミーの夫婦、いったいなぜこの二人は結婚したのだろう?といぶかしく思うのだけれども、まあこのくらい「不釣り合い」な夫婦もいないだろうというか、エイミーはデヴィッドの数学家としての仕事をまるで理解していないようだし、集落の若者らと同じようにデヴィッドの弱々しく頼りないさまを軽蔑しているようにも見受けられる。

クライマックスの、デヴィッド家を若者らが取り囲み窓ガラスを割り、ドアを壊して家の中になだれ込もうとする展開は、それこそペキンパー監督得意の西部劇でも成立する状況だろうし、戦争映画でもあり得る設定だろう。これはある意味「ゾンビ映画」にだって通じるような、普遍的な「恐怖」ではあるだろう。そして、「惨劇」である。

そこで、どう見ても「あらそいごと」を好まず、腕力がありそうにも見えないデヴィッドが、何かスイッチが入ったように豁然と「暴力には暴力で立ち向かう」ことになるクライマックスが、何といっても「圧倒的」である。これがダスティン・ホフマンがまさに「適役」で、それまでの大人しい数学者ぶりからの豹変が見事。スーザン・ジョージもまたあきれかえるビッチぶりで、それがこの映画の狙いなのだったら、まさに「最悪の夫婦像」をここに現出させていた。

ペキンパー映画といえば、例の「スローモーション」の多用とかを思い出すのだけれども、この作品では途中でわずかにスローモーションを見せただけで、けっこう封印していた。この作品で特徴的なのは、レイプされるエイミーのフラッシュバック的な短かいショットが多用されていたあたりで、そのことがこの映画での「暴力」というものをクロースアップしていたようではあった。あとは、グッドタイミングにデヴィッドが自分を鼓舞するために掛けるバグパイプのレコードとか。

しかしこのあと、デヴィッドはどこへ行くのだろうか?